ホーム > まちづくり・環境 > 自然環境保全 > 佐世保市レッドデータブックの紹介 > 保全することが望ましい地域(自然環境)

ここから本文です。

更新日:2024年5月1日

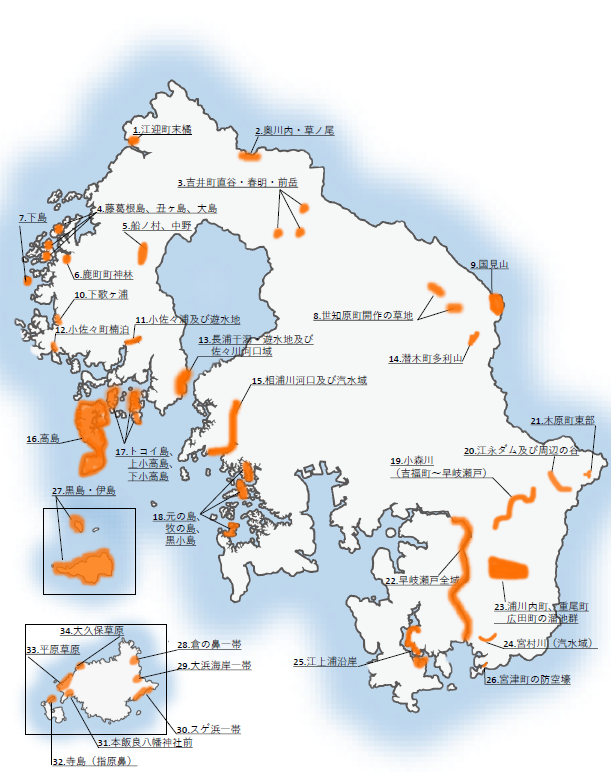

保全することが望ましい地域(自然環境)

【レッドリスト2023年度版への改訂に伴い、保全することが望ましい地域を更新しました】

佐世保市内において、希少野生生物が多く生息生育する場所や、生物多様性が特に豊かな場所などを、「保全することが望ましい地域」として抽出し、佐世保市レッドリストに掲載しています。

これらの地域は貴重な自然環境を有するため、後世に継承できるよう、保全に努めていく必要があります。

これらの地域及びその周辺で開発を計画されている事業者などは、環境配慮について事前にご相談をお願いします。

また、他の地域についても、野生生物の分布状況など、環境配慮のための情報提供を行っておりますので、ご相談ください。

保全することが望ましい地域(佐世保市レッドリスト2023年改訂版より抜粋)

| 1 | 末橘 | 江迎町 | 泥干潟と塩性湿地の両方が有り、貝類や塩性湿地の植物が豊富に生育する。狭いが生物多様性の豊かな場所である。 |

| 2 |

奥川内(松浦市境界) |

江迎町 | 白岳から続く岩角地で岩角地特有の植物が多く生育する。 |

| 草ノ尾(松浦市境界) | 吉井町 | ||

| 3 | 直谷 | 吉井町 | 牧の岳を囲むように分布する新第三紀佐世保層群深月層群の砂岩上に多くのシダ類が生育する貴重な場所である。 |

| 春明 | 吉井町 | ||

| 前岳 | 吉井町 | ||

| 4 | 藤葛根島 | 鹿町町 | 島の海岸線が複雑で多様な環境をもつので貝類の種が多く、貴重な場所である。 |

| 丑ヶ島 | 鹿町町 | 島の海岸線が複雑で多様な環境をもつので、海岸植物や貝類が多く生育・生息する貴重な場所である。 | |

| 大島 | 鹿町町 | 島の面積がやや広く複雑な形状をしておりハマジンチョウの分布北限地である。小さいが干潟もありドロアワモチ・ハボウキが礫海岸ではカヤノミカニモリが生息する貴重な場所である。 | |

| 5 | 船ノ村(風車付近) | 鹿町町 | 本土側では最も広い草原で、草原性植物やこれらを食草とする昆虫類が多く生息する。 |

| 中野(新船ノ村池付近) | 鹿町町 | 水生植物の多い溜池があり、隣接する草原は野焼きによって維持されており、草原性植物やこれらを食草とする昆虫類が多く生息する。 | |

| 6 | 神林 | 鹿町町 | 狭い範囲だが、塩性湿地性の希少植物が20年以上も安定して生育しており、貝類も多い。 |

| 7 | 下島 | 小佐々町 | 九州西海岸におけるハカマカズラの北限地として、県天然記念物とされているがニホンジカによる食害が大きい。 |

| 8 | 開作(新山) | 世知原町 | 毎年野焼きが行われているために、山地性の草原となり、独特の植物が生育する。このような環境を好む昆虫も多く生息する |

| 開作(迎) | 世知原町 | ||

| 9 | 国見山 | 世知原町 | 県内唯一のアカガシ原生林があり、胸高直径50cm以上のアカガシが46株ある。林内は野鳥や昆虫の生息地として重要である。 |

| 10 | 下歌ケ浦 | 鹿町町 | 住宅地の中に残された干潟で、塩性湿地の希少植物が長年安定して生育し貝類も多い。 |

| 11 | 臼ノ浦遊水池 | 小佐々町 | 遊水池にはシバナなどの塩性湿地性の植物が豊富に植物が生育する。 |

| 小佐々浦の干潟 | 小佐々町 | 小佐々浦は泥干潟の貝類・甲殻類・魚類が多く生息する。 | |

| 小佐々川河口 | 小佐々町 | 河口の汽水域は希少な水生植物が多く生育し、貝類も多い。 | |

| 12 | 楠泊 | 小佐々町 | 深い入り江で穏やかな為にヤマトウミヒルモ・コアマモ・アマモ群落が発達しており、このような環境にしか生息しない貝類が多い。 |

| 13 | 長浦干潟 | 浅子町 | 海岸部は佐々川の河口部にあたり、砂質の干潟がある。ここにはアマモ群落もあり、砂質干潟の貝類も多い。 |

| 長浦遊水池、ヨシ原 | 浅子町 | ヨシの生える遊水池が2カ所あり、ヨシ原独特の昆虫が生息。流れ込む水路には水草が多くニホンヒキガエルの産卵地ともなっており、市内では希な環境である。 | |

| 小坂(大瀬) | 小佐々町 | 河口干潟特有の貝類・汽水性の魚類が多い。また、カブトガニの産卵地と幼生の育つ貴重な場所となっている。 | |

| 佐々川河口域 | 小佐々町 | ||

| 14 | 多利山 | 潜木町 | 谷には照葉樹と夏緑樹の混じる林があり、独特の生態系を持つ。このような場所は市内には他に無い。 |

| 15 | 相浦川河口 | 日野町 | 河口部分は砂質の干潟で貝類が多く、希少な藻類も生育する。 |

| 相浦川汽水域上部(和田津美神社) | 川下町 | 汽水域中部付近(和田津美神社付近)では魚類(ハゼ類)や甲殻類(カニ類)が多く、上部のヨシ原には藻類のタニコケモドキが生育する。 | |

| 16 | 高島 | 高島町 | 島の面積が広く海岸線も複雑なために様々な環境要素を持ち、希少な植物、貝類が生息する貴重な場所である。 |

| 17 | トコイ島 | 浅子町 | 島の面積がやや広く海岸線が複雑な形状をしており、希少な植物、貝類が生育・生息する貴重な場所である。 |

| 上小高島 | 浅子町 | ||

| 下小高島 | 浅子町 | 島の形状が複雑で、北九十九島ではハマオモトの個体数が多く、ハママツナも見られる。砂浜には少ないがスナガニが生息するなど生息する貴重な場所である。 | |

| 18 | 元の島 | 日野町 | 本土側に近いやや面積の広い島で希少な植物種が生育している。希少な貝類が多く生息する貴重な場所である。 |

| 牧の島 | 日野町 | ||

| 黒小島 | 俵ヶ浦町 | 九十九島の中では唯一のアイアシが生育しハマサジも比較的多い。また、希少な貝類が多く生息する貴重な場所である。 | |

| 19 | 小森川(広田町~吉福町) | 広田町 | 河川勾配が小さく、過去に市内で唯一選炭排水が入らなかった事に加え水辺に植物が豊富な事から、淡水魚や水生昆虫も豊かである。 |

| 小森川全域(吉福町) | 吉福町 | ||

| 20 | 江永川全域(江永ダム~小森川) | 江永町 | 上流に江永ダムがあるので、大雨による大きな攪乱がないためヤナギモなどの水生植物やトンボ類が多い。 |

| 江永ダム周辺の谷1 | 江永町 | ダム周辺の深い谷間にはシダ類が非常に多い。 | |

| 江永ダム周辺の谷2 | 江永町 | ||

| 21 | 木原町東部1 | 木原町 | 谷間にはシダ類が豊富に見られる。溜池はトンボ類や水生植物が豊富である。 |

| 木原町東部2 | 木原町 | 市内唯一のハンノキ(県内2カ所)生育地であり、谷間にはシダ類が豊富に見られる。溜池はトンボ類や水生植物が豊富である。 | |

| 22 | 早岐瀬戸全域 | - | 干潟に生息する貝類や甲殻類(カニ類)が非常に多く、カブトガニの繁殖地でもある。また、塩性湿地の植物も多い。干潟には春と秋の渡りの季節にシギやチドリが渡来する。 |

| 23 | 浦川内町の溜池群 | 浦川内 | この辺りにある十数ヵ所の大小の溜池には、トンボ類が多く、水生植物も豊富である。 |

| 重尾町の溜池群 | 重尾町 | ||

| 広田町の溜池群 | 広田町 | ||

| 24 | 宮村川(汽水域)概ね国道205より下流 | 長畑町 | 汽水域にはここでしか見られない貝類が多く、コアマモ・ウラギクが見られる。(概ね国道205より下流) |

| 25 | 江上浦沿岸 | 江上町 | 深い入り江が多く穏やかな海域で、干満の差が小さいことから、塩性湿地植物や希少貝類が多い。 |

| 26 | 宮津町の防空壕群 | 宮津町 | 防空壕が数カ所にあるが、そのうち2カ所は希少なコウモリが生息する。このように複数種の希少動物が生息する場所は他にない。 |

| 27 | 黒島・伊島 | 黒島町 | 伊島は(自然公園内)ヤギの放置で植物が食害を受け希少種のハマサジ・ハママツナ・アイアシ・ハマオモト・キイレツチトリモチは絶滅した。 鳥類ではカラスバトの生息地であり、クロサギの繁殖例もあるなど貴重な島である。 黒島は九十九島の中では最大の島であり、キイレツチトリモチ・モクタチバナ・サツマサンキライ等の北限所植物の産地でありミヤコジマツヅラフジも北限に近いなど植物の分布上貴重な島である。なお、黒島の集落は「長崎と天草地方の潜伏キリシタン関連遺産」の構成遺産の一となっている。 |

| 28 | 倉の鼻一帯 | 宇久町 | 海岸の草原で希少な植物種が生育する貴重な場所である。 |

| 29 | 大浜海岸一帯 | 宇久町 | 県内最大の砂丘である。砂丘に生息する希少な昆虫や植物が生育する非常に貴重な場所である。 |

| 30 | スゲ浜一帯 | 宇久町 | スゲ浜には(ナミノコなど)砂地に生息する貝類が多く、陸側の砂地は砂丘性植物の生育地として重要。 |

| 31 | 本飯良八幡神社前の湿地 | 宇久町 | この一帯の湿地は、湿地に生息する宇久島固有の貝類が生息する貴重な場所である。 |

| 32 | 寺島(指原鼻) | 宇久町 | ウミウのコロニーがあり、ミサゴの繁殖地がある。 |

| 33 | 平原草原 | 宇久町 | 草原性植物やこれらを食草とする昆虫が多く、湿地部には水生植物や水生昆虫が豊富に生息する。 |

| 34 | 大久保草原 | 宇久町 | 海岸の草原で希少な植物や貝類、小さい溜め池には水生植物や水生昆虫を豊富に産する貴重な場所である。 |

関連情報

ダウンロード

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。

お問い合わせ

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください