ここから本文です。

更新日:2024年6月17日

身体活動・運動

身体活動・運動量が多い人は、少ない人と比較して循環器病、2型糖尿病、がん、ロコモティブシンドローム、うつ病、認知症等の発症・罹患リスクが低いことが報告されています。

また、身体活動・運動によりうつや不安の症状が軽減されるとともに、思考力、学習力、総合的な幸福感を高められるとされています。

身体活動は、安静にしている状態よりも多くのエネルギーを消費するすべての動作を指し、運動は身体活動のうち、スポーツやフィットネスなどの健康や体力の維持・増進を目的として、計画的、意図的に行われるものを言います。座位行動とは、座ったままの状態や寝ころんだ状態で過ごすことを言い、座位行動により活動時間が減ることで、疾患の罹患リスクが高まるため、減らすことが大切です。

健康づくりのための身体活動・運動ガイド2023

厚生労働省は令和6年1月、「健康づくりのための身体活動・運動ガイド2023」を策定しました。ライフステージごとに推奨事項を、参考情報をテーマごとにまとめてあります。

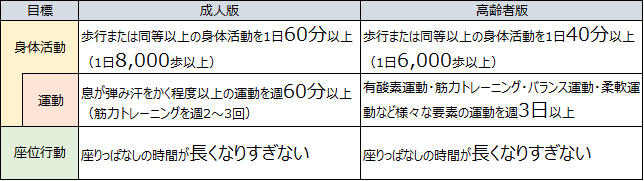

推奨事項

- こどもは1日60分以上の有酸素性身体活動、週3日以上の高強度の有酸素性身体活動こども版(PDF:584KB)

いずれも、座りっぱなしの時間が長くなりすぎないように注意が必要です。立位困難な人も、じっとしている時間が長くなりすぎないように、少しでも身体を動かしましょう。

参考情報

- 筋力トレーニングについて(PDF:645KB)

- 働く人が職場で活動的に過ごすためのポイント(PDF:809KB)

- 慢性疾患を有する人の身体活動のポイント(PDF:727KB)

- 身体活動・運動を安全に行うためのポイント(PDF:866KB)

- 身体活動による疾患等の発症予防・改善のメカニズム(PDF:579KB)

- 全身持久力(最高酸素摂取量)について(PDF:698KB)

- 身体活動支援環境について(PDF:660KB)

- 身体活動とエネルギー・栄養素について(PDF:866KB)

現代社会の特徴

移動手段や生活様式の変化などにより、身体活動量が減少しやすい社会環境にあります。一方で、スマートフォンやウェアラブル端末の普及に伴い自身の身体活動を入手・活用できる環境が進んでいるとも言えます。スマートフォン等で身体活動の状況を確認してみましょう。

ウェアラブル端末とは、手首や腕、頭等に装着するコンピューターデバイスです。

ながさき健康づくりアプリ「歩こーで!」

主体的に気軽に健康づくりに取り組める、アプリがリリースされました。歩数や、血圧・体重の入力でポイントを獲得して、地域のお店でのサービス利用や県産品などの抽選会に参加できます。

詳しくは県のホームページをご確認ください。

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。

お問い合わせ

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください