ここから本文です。

更新日:2025年12月19日

日本遺産「鎮守府 横須賀・呉・佐世保・舞鶴 ~日本近代化の躍動を体感できるまち~」

日本遺産とは

「日本遺産(JapanHeritage)」は地域の歴史的魅力や特色を通じて我が国の文化・伝統を語るストーリーを文化庁が認定するものです。

「日本遺産(JapanHeritage)」は地域の歴史的魅力や特色を通じて我が国の文化・伝統を語るストーリーを文化庁が認定するものです。

ストーリーを語る上で欠かせない魅力溢れる有形や無形の様々な文化財群を、地域が主体となって総合的に整備・活用し、国内だけでなく海外へも戦略的に発信していくことにより、地域を活性化することが目的で、令和2年度までに104件のストーリーが認定されています。

佐世保市には、「鎮守府」とともにW認定を受けた「日本磁器のふるさと肥前~百花繚乱のやきもの散歩~」もあります。

認定ストーリー

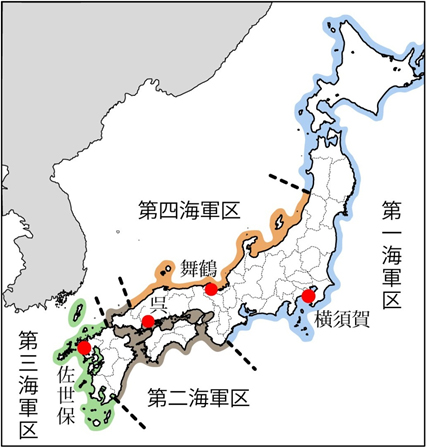

明治期の日本は、近代国家として海防力を備える必要があったため、国家プロジェクトにより天然の良港4か所に軍港を築き、鎮守府を置きました。

静かな農漁村に人と先端技術が集まり、独自の都市形成の歩みの中で軍港都市が誕生し、日本の近代技術が育まれました。

日本の近代化を推し進めた四市には、海軍由来の食文化もまちに浸透し、多種多様な数多くの近代化遺産とともに、躍動した往時の姿を体感できます。

<外部リンクです。別サイトで開きます。>

佐世保鎮守府

佐世保鎮守府は「西海の護り」として、 日本最西端に位置する佐世保の地に明治22年(1889)7月に第三海軍区鎮守府として開庁しました。

日本最西端に位置する佐世保の地に明治22年(1889)7月に第三海軍区鎮守府として開庁しました。

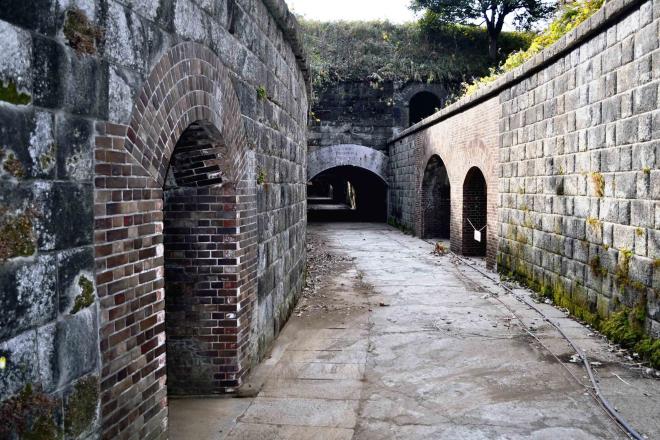

朝鮮半島や中国大陸に近いという立地条件から、実戦的な前線基地としての性格が強く、艦隊への補給や艦艇の修理能力に重点を置いた施設整備が行われていきました。

佐世保の地に鎮守府という日本海軍の拠点がおかれたことで、都市にとって最も重要な設備である水道施設をいち早く整備し、鉄道敷設、市街地区画整備などといった大規模なインフラ整備が急速に進みました。インフラが整った佐世保のまちには、人や最先端の技術が集まり、軍港を中心とした近代的なまちとして、発展してきました。

市内各所に鎮守府ゆかりの文化財が残っており、100年を超える時がたった現在でも、稼働している施設が多く残ります。また、鎮守府がもたらした工業技術はいまも脈々と受け継がれています。

鎮守府とは

鎮守府とは、日本海軍の拠点として艦隊の後方を統括した行政機関の一つです。「海軍区」とよばれた所轄海域の防備、所属艦艇の統率・補給・整備、兵員の徴募・訓練など戦闘に関することだけではなく、必要な軍事、港湾、水道施設などの設計や建設、施工まで行っていました。

当初は日本列島を東西の2つに分けて東海鎮守府、西海鎮守府を設置する予定でした。しかし、日本列島は四方を海に囲まれていることから東西南北の4か所に設置することになり、さらに模範となったフランス海軍が5つの鎮守府を設置していたことや、近隣の大国ロシアの脅威に備えるため日本海側にも必要と考えられたことから5つの鎮守府を設置することになりました。

のちに北海道に計画されていた室蘭鎮守府の設置は見送られ、4鎮守府体制が成立しました。

各鎮守府の紹介

横須賀鎮守府

神奈川県横須賀市。明治9年(1876)に横浜に設置された東海鎮守府を前身とする最古の鎮守府。様々な教育、技術研究機関が集中的に作られ技術の開発や技術者の養成に重点が置かれました。横須賀で開発された技術やノウハウは各鎮守府に伝達され「技術の海軍」をけん引する役割を果たしました。

|

|

| 記念艦三笠(©三笠保存会) | 旧東京湾要塞千代ヶ崎砲台跡 |

呉鎮守府

広島県呉市。明治22年(1889)に第二海軍区鎮守府として佐世保鎮守府と同時に開庁しました。呉は瀬戸内海の島々に守られた内海に面していたことから防御の面で有利で、穏やかな内海が大型艦艇の建造に適していました。そのため艦艇の建造拠点として発展し、世界最大の戦艦「大和」を建造するに至りました。

|

|

| 大和ミュージアム所蔵資料 | 本庄水源地堰堤 |

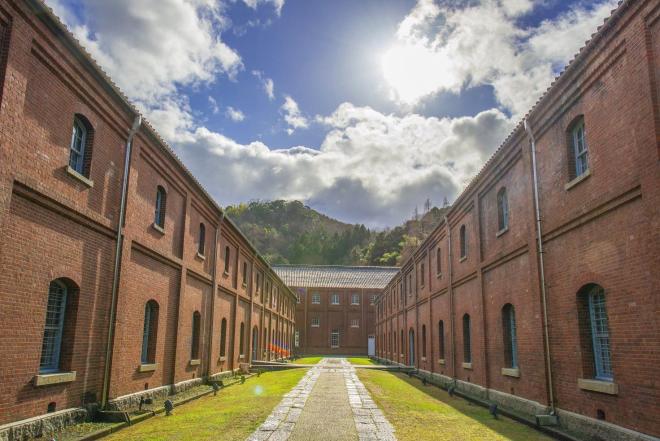

舞鶴鎮守府

京都府舞鶴市。明治34年(1901)に第四海軍区鎮守府として開庁しました。ロシアとの緊張が高まる中、日本海側にも海軍の拠点を置く必要に迫られ、位置や地形などの条件に優れた舞鶴が選ばれました。軍縮条約の影響で要港部に降格されたこともありましたが日本海防備の要としての役割を果たし続けました。

|

|

| 旧舞鶴鎮守府長官官舎(東郷邸) | 舞鶴旧鎮守府倉庫施設(赤れんがパーク) |

お問い合わせ

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください