ここから本文です。

更新日:2025年10月22日

認知症の基礎知識

はじめに

日本では、令和4年(2022年)の認知症の高齢者数は約443万人、軽度認知障害(MCI)の高齢者数は、約559万人と推計され、高齢者の約3.6人に1人が認知症またはその予備群と言える状況です。

このように、認知症はだれもがなりうるものであり、家族や身近な人が認知症になることなどを含め、多くの人にとって身近なものとなっています。

佐世保市では、日ごろから認知症への理解を深めていただき、認知症と診断を受けた後もご活用できるように「認知症ケアパス(佐世保市版)」「認知症を理解するために」を作成しています。

↑上記よりダウンロードまたは、長寿社会課の窓口で受け取ることができます。

認知症とは

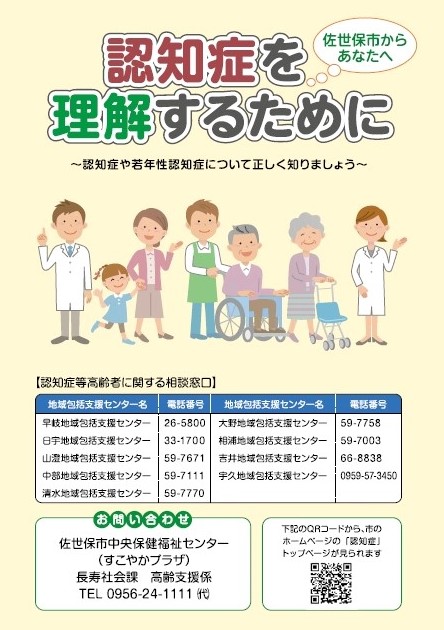

認知症とは、脳や身体の病気等いろいろな原因で、認知機能(情報を分析したり、記憶したり、思い出したりする機能)が低下し、日常生活に支障をきたす状態をいいます。

認知症は、明確な境目があるわけではなく、健常な状態から、長い年月をかけて進行していきます。

MCI(軽度認知機能障害)の時期は、認知症の前段階と言われ、適切な対処で認知症発症を予防したり、遅らせることができると言われていますので、早期発見が重要です。

|

軽度認知機能障害(MCI)とは 健常と認知症の中間を軽度認知機能障害(MCI)と呼びます。認知症になる前の段階を指し、「物忘れが目立つ」「注意力が低下する」「見たものをうまく捉えられない」等の軽い症状がみられますが、日常生活には支障がない程度であり、認知症ではないと分類されます。

MCIをそのままの状態で放置した場合、そのうち10~15%の方が認知症に進行するとされています。適切な対処を行えば、認知症の発症を防いだり、遅らせたりする可能性があるとわかっています。また、早期発見した場合、事前に将来について自分の意志で考え、家族で話し合ったりする余裕が生まれるため、いざというときに慌てることが少なくなります。 |

認知症には、いくつかのタイプがあります。

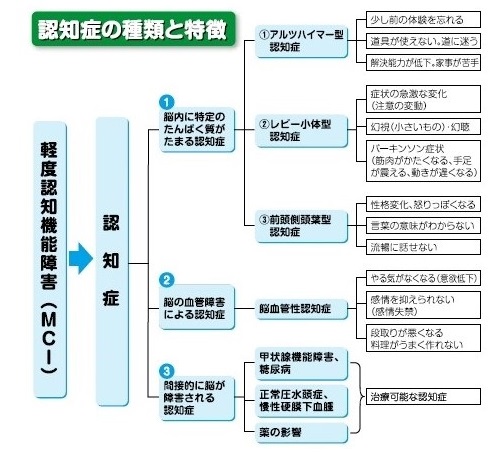

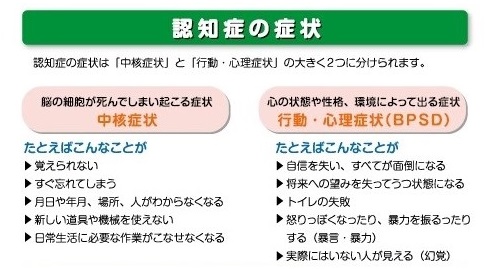

認知症の症状

認知症の症状は、「中核症状」と「行動・心理症状(周辺症状)」の大きく2つに分けられます。認知症の種類によっても、初期の症状は異なりますが、多くの場合は「物忘れ」の症状から気づかれることが多いようです。

認知症は徐々に進行する病気ですが、早めに症状にあった治療や介護が始められたら、進行が緩やかになることがあり、認知症とともに穏やかに暮らしていくことができます。「もしかしたら…」と思ったら、まずは医療機関の受診、または長寿社会課や各地域包括支援センターに相談しましょう。

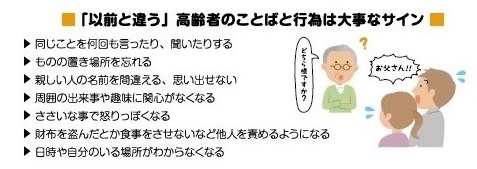

認知症の人の心を理解しましょう

認知症で記憶などに障害が出ても、人としての感情の働きがなくなってしまうわけではありません。認知症の人の気持ちを知って、暖かい気持ちで接することが大切です。

また、認知機能が低下すると、ものを考えるスピードが落ちたり、一度に考えられる範囲が狭くなったりしますので、相手の言葉に耳を傾けゆっくりと対応しましょう。日常生活動作に声かけがいる場合は、本人のペースに合わせ、一つ一つ次の行動を伝えながら援助していきましょう。

言葉だけでなく、しぐさ、眼差し、態度などで「安心」「楽しい」「うれしい」などの感情に働きかけ、本人の自尊心を大切にしましょう。

|

認知症の方への接し方のポイント

|

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。

お問い合わせ

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください